POZZI, SECCHI E CARRUCOLE (Pôss, Cassirèi e Sigagnôle…) di Cesare Farinelli

Nessuna comunità umana nello scorrere dei secoli ha potuto fare a meno dell’acqua, cercandola inizialmente lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, poi nelle sorgenti dell’entroterra; infine, realizzando pozzi che hanno permesso lo sviluppo dei primi centri urbani.

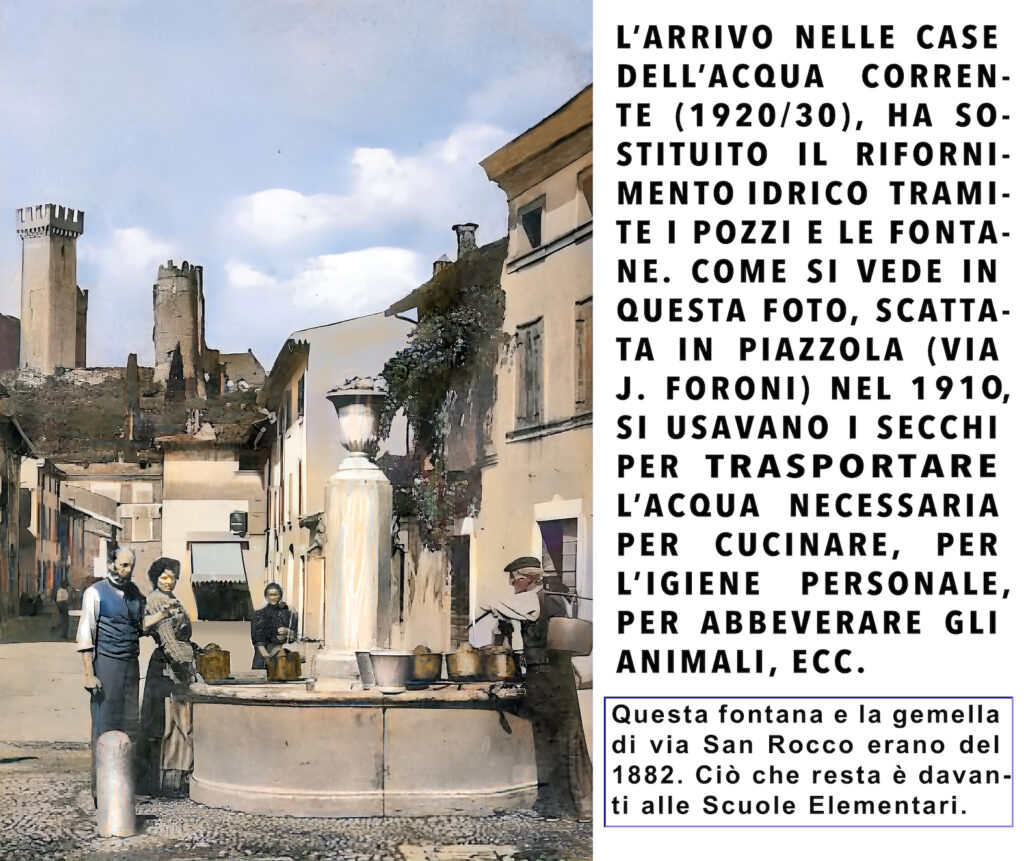

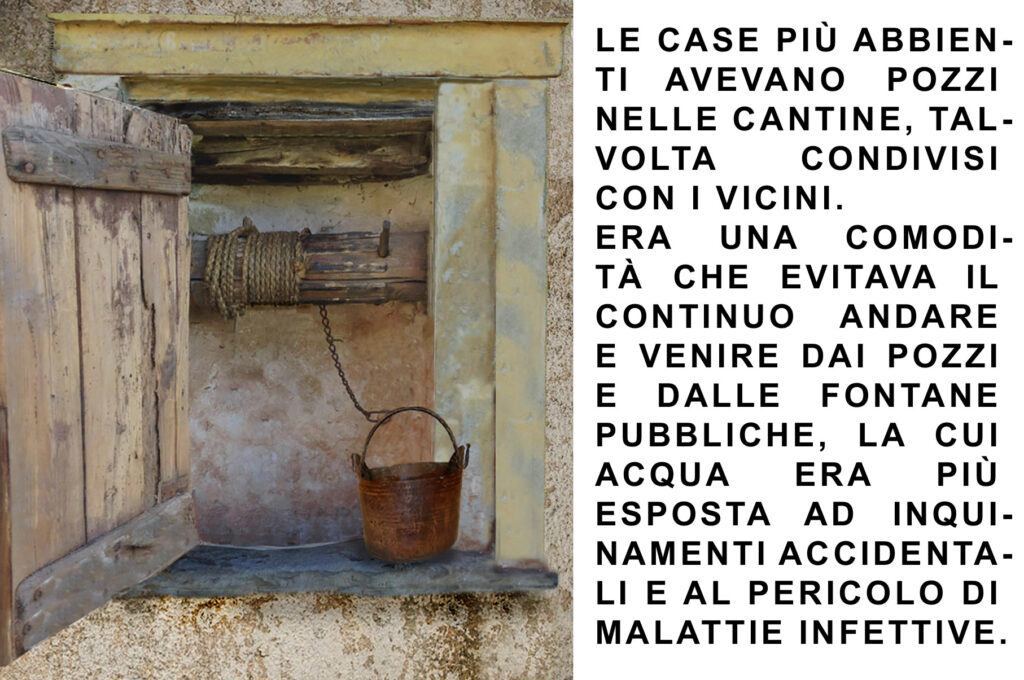

L’estrema facilità con cui oggi possiamo avere nelle nostre case acqua potabile (calda/fredda) a volontà, ci ha fatto dimenticare che fino a “ieri” il rifornimento idrico costava fatica, tanta fatica, e l’acqua si usava razionandola, tanto che le condizioni igieniche erano pessime, non c’erano nemmeno i bagni nelle case, solo latrine situate nei cortili, vicine ai letamai.

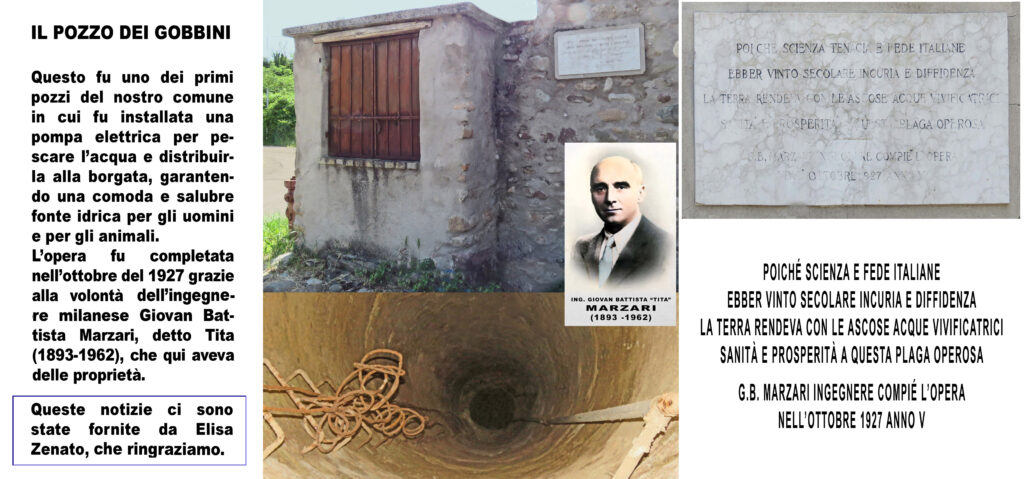

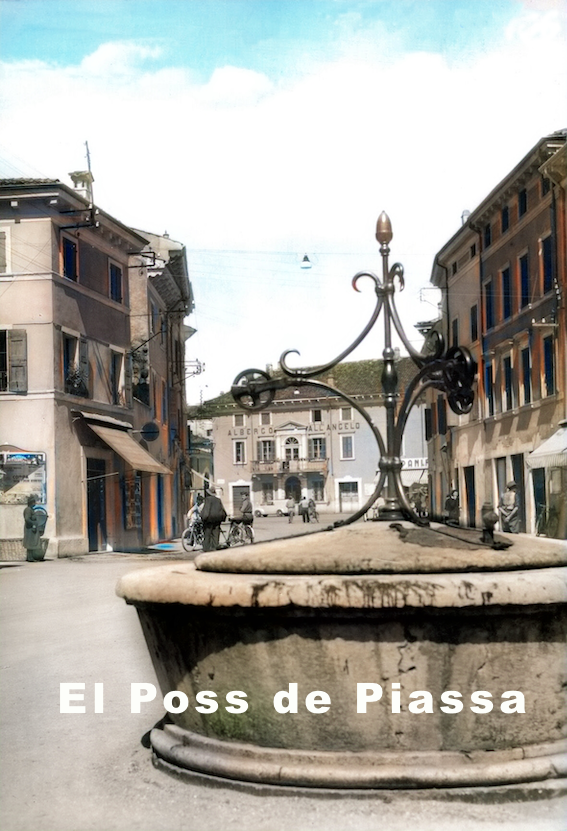

Un tempo con la calura estiva le vie del paese erano invase da “olezzi” inimmaginabili e l’acqua diventava un problema. Se la stagione invernale era stata siccitosa la sorgente del Fontanello, distante 3 km, diminuiva il gettito che riforniva le due fontane del paese. I livelli nei pozzi si abbassavano pericolosamente come in quello storico in Piazza Carlo Alberto. Era la stagione in cui dilagavano terribili epidemie: tifo, epatiti, dissenterie e colera come nell’estate del 1836 quando falciò 180 valeggiani.

Fu solo grazie agli studi di L. Pasteur (1822-1895) che si comprese come la maggior parte delle patologie infettive fossero causate dalla non potabilità dell’acqua.

Variazione dei consumi valeggiani di acqua in 150 anni:

I 4500 abitanti del 1875 ne consumavano ognuno circa 30 L al giorno, per un totale nelle 24 ore di 135 mila L di acqua.

I 16000 abitanti del 2025 ne consumano 250 L pro capite, in un giorno equivalgono a 4 milioni di L di acqua.

IN UN ANNO, NOI UTILIZZIAMO L’EQUIVALENTE DI CIRCA 600 PISCINE OLIMPICHE DI ACQUA POTABILE!

I pozzi, le fontane, i mercati, le botteghe, le osterie e le chiese erano anche luoghi fondamentali per lo scambio orale di informazioni, poiché l’analfabetismo generale impediva qualsiasi contatto con la parola scritta. Mentre i secchi si riempivano quattro chiacchere si facevano volentieri:

– I m’a dit che s’a tacà fogo ‘n Crosàgna;

Mi hanno detto che è scoppiato un incendio in via Murari.

– Et sentì ci è mòrt… i ghe fa l’obìt domà;

Hai sentito chi è morto… gli fanno il funerale domani.

– El me òm le na’ a far la classe da Snàider;

Mio marito ha fatto il pranzo della classe al ristorante “Lepre”.

– Me madôna l’e nada a soracùna da so fiôla del gastaldo.

Mia suocera è andata al battesimo della figlia del fattore.

– El cugitôr el ga portà el Signor a’n malà ’n Ghèt;

Il curato ha portato il Viatico a un ammalato in via Magenta.

– I ga ciaà el baldachì a na faméa de Momogarì;

Hanno rubato la scorta di salami a una famiglia di Monte Magrino.

Comunque, il passato era un mondo di incertezze, di fatiche e un secchio d’acqua nelle case dove durare il più possibile e le estati erano calde anche una volta, come dimostrano questi esempi delle massime temperature registrate in Verona alla fine del XIX secolo:

39,8° il 21/06/1870 — 38,1° il 20/07/1872 — 39,4° il 12/07/1889.

Quando, travolti da un’afa insopportabile assaporiamo il piacere di una lunga e rinfrescante doccia d’acqua (potabile), e poi ci dissetiamo con una bevanda gelata presa dal frigo, dovremmo ricordarci che siamo le prime generazioni nella storia umana a godere di questi “privilegi”.

Non è detto che sia possibile continuare a farlo anche in futuro…